|

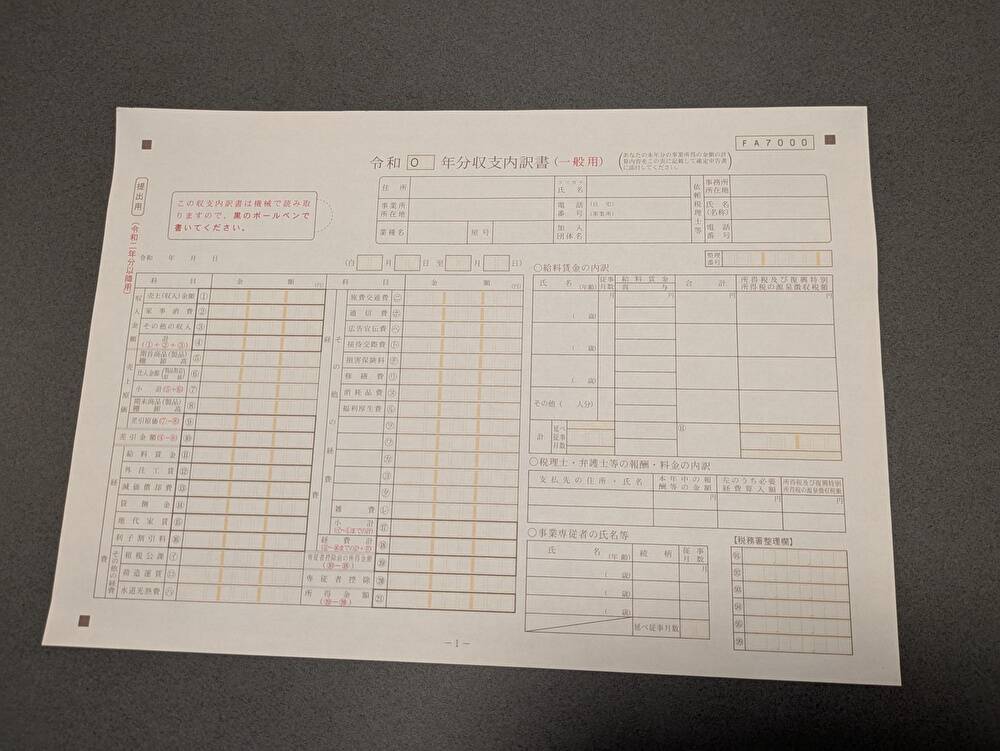

個人事業主として事業を行っていると、外注費は経費の一部として重要な役割を果たします。外注工賃として支払う費用は、経費として認められるのか、またその際に必要な領収書についてどのように扱うべきかは、多くの個人事業主にとって疑問点となります。

本記事では、外注費に関連するさまざまな質問にお答えします。例えば、外注費は経費として認められるのか、インボイス制度が導入されることで外注費にどのような影響があるのかも詳しく解説します。

外注費の領収書が必要か、領収書がない場合の経費認定方法、外注費を受け取っている側の確定申告の要否など、税務面での注意点も併せて取り上げます。これらをしっかり理解することで、税務署からの指摘を避け、適切に経費として計上することができるようになります。

ひで

記事のポイント

- 個人事業主が外注費を経費として計上する方法がわかる

- 外注費に必要な領収書の扱いについて理解できる

- 外注費に関連する税務上の注意点が確認できる

- インボイス制度が外注費に与える影響がわかる

個人事業主に外注費の領収書が必要な理由と基準

- 個人事業主の外注費(外注工賃)とは?

- 外注費は経費として認められる?

- 外注費に領収書が必要な理由とは?

- 領収書がなくても経費として認められる方法は?

- 外注費の領収書の書き方

個人事業主の外注費(外注工賃)とは?

個人事業主にとって、外注費(外注工賃)とは事業活動を遂行するために、他者に業務を依頼し、その対価として支払う費用を指します。具体的には、業務の一部を専門的なスキルを持つ外部の事業者やフリーランスに依頼し、その労働力やサービスに対して支払われる費用が該当します。

例えば、ウェブデザインを業者に委託した場合の費用や、製品の一部を外部の工場で加工してもらった際の料金などがこれに含まれます。外注費が重要視される理由の一つは、事業を効率的に進めるためです。

すべての作業を自社または自分だけで賄おうとすると、多くの場合、コストが膨らむか、対応しきれなくなることがあります。一方で、専門的な外部の力を借りることで、短期間で高品質な成果を得ることができるため、外注は多くの個人事業主にとって欠かせない選択肢となっています。

ただし、外注費の計上には注意が必要です。支払先が明確でない場合や、業務とは無関係な支払いを外注費として処理すると、税務署から疑義を持たれる可能性があります。

また、外注費が継続的である場合には、その相手が「雇用関係」と見なされるリスクもあるため、契約書を取り交わすことや業務内容を明確にすることが求められます。

外注費は経費として認められる?

外注費は、正しく処理されれば経費として認められます。経費として認められる条件の一つは、その支出が事業に必要不可欠であり、かつ事業所得を得るために直接的または間接的に関係するものであることです。この点を満たしていれば、外注費は事業所得から控除できる経費として処理されます。

例えば、ホームページを作成するためにデザイナーに支払った費用や、業務効率化のためにシステム開発を外部委託した場合の支払いは、事業に直結する外注費とみなされます。一方で、私的な目的で支出した費用や事業活動に関係のない支払いは、経費として認められません。

外注費を経費として計上する際の注意点として、支払いが記録された領収書や請求書、契約書などの保存が挙げられます。これらの書類は、税務署から経費の妥当性を問われた際に重要な証拠となります。

また、相手先の氏名や住所、支払い内容が明確であることが求められるため、支払い時に不備がないよう確認が必要です。

外注費に領収書が必要な理由とは?

外注費を経費として計上する場合、領収書は必須とされます。それは、支払った事実を明確に示す重要な証拠書類だからです。税務署に対して経費の妥当性を証明するためには、「どのような目的で、誰に、いくら支払ったか」を正確に記録する必要があります。

この点で、領収書はその根拠となる不可欠な存在です。領収書には、支払先の名称、支払い日、金額、支払い内容が明記されています。これらの情報が揃っていることで、支出が事業に関連しているかどうかを第三者にも説明することが可能になります。

また、税務調査が入った際にも、領収書を提示することで適切な経費処理を行っていることを示せるため、リスク回避にも役立ちます。一方で、領収書が用意できない場合の対応策も存在します。この場合、取引先に確認書や請求書を発行してもらうことが推奨されます。

また、支払いの記録を通帳などに明確に残しておくことも有効です。ただし、これらは領収書の代わりにはならないため、原則として領収書を受領することが最善の方法です。領収書の管理は、事業運営の信頼性を高めるためにも重要なポイントとなります。

領収書がなくても経費として認められる方法は?

領収書がなくても経費として認められる可能性はありますが、それにはいくつかの条件や代替手段を満たす必要があります。領収書がない場合、税務署に経費として認めてもらうには、支出が事実であり、事業に関連していることを証明する書類や記録が必要です。

一つの方法として、請求書や契約書の提出が挙げられます。外注費を支払った際に請求書を受け取っていれば、それが支出の証拠となります。特に、請求書に支払日や支払金額、取引内容が明記されていれば、税務署に対して説得力のある資料として活用できます。

また、銀行口座の取引明細も有効です。外注費を銀行振込で支払った場合、通帳やネットバンキングの明細には支払先や金額が記録されています。これを保管し、他の資料と合わせて提出することで、支払い事実を補完できます。

さらに、支出証明書を作成する方法もあります。これは、領収書がどうしても入手できなかった場合に自分で支出内容を記録する書類です。支払日、金額、取引内容、支払先を具体的に記載し、できれば支払先の署名や捺印をもらうことで信ぴょう性が高まります。

ただし、これはあくまでも補完的な手段であり、税務署の判断によるため、できる限り領収書を入手する努力を怠らないことが重要です。最も大切なのは、一貫性のある記録を心がけることです。

同じ取引に関して矛盾する情報が記載されていると、経費として認められない可能性が高まります。領収書がない場合でも、代替手段を活用し、確実に支出の証明を準備しておきましょう。

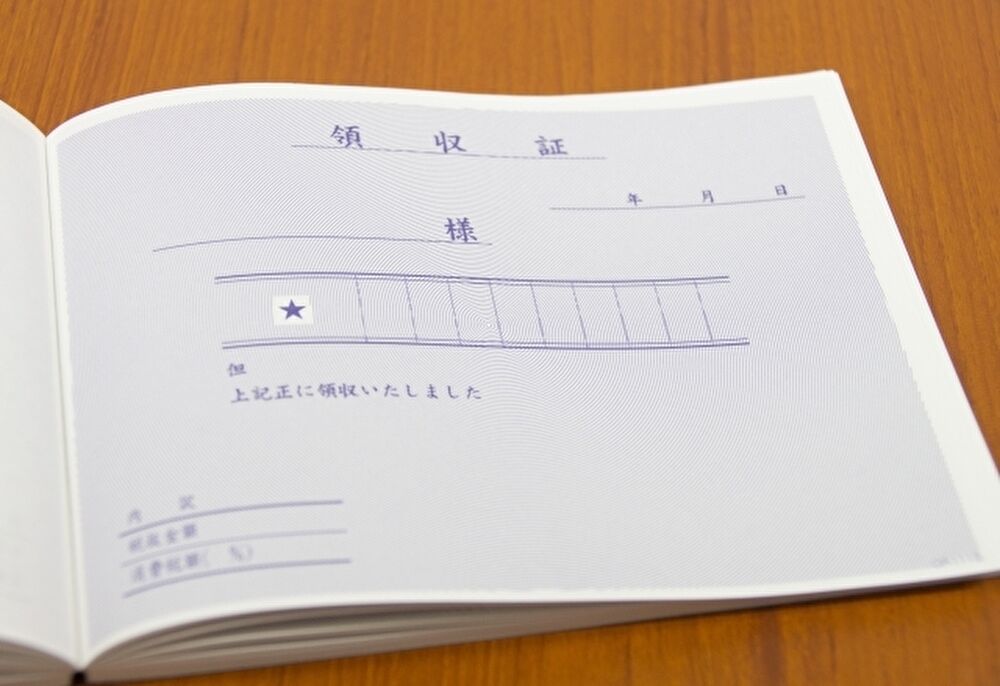

外注費の領収書の書き方

外注費の領収書を書く際には、いくつかの基本的なルールとポイントがあります。このルールに従うことで、経費計上時のトラブルを防ぎ、税務調査でも適切に対応することができます。まず、領収書には以下の情報を必ず記載してください。

- 支払先の名称:個人または法人名を記載します。事業名だけでなく、場合によっては住所や電話番号も記載すると良いでしょう。

- 支払い日:支払いが行われた日付を明記します。これにより、特定の会計年度の支出であることが証明されます。

- 支払い金額:外注費として支払った金額を正確に記載します。この際、消費税が含まれる場合は、その旨を明記するとさらにわかりやすくなります。

- 支払い内容:外注費の内訳やその具体的な内容を記載します。「ウェブサイト制作費」や「翻訳作業費」など、取引の目的がわかる表現を使いましょう。

- 支払者名:領収書の発行依頼者、つまり支払いを行った個人事業主の名前を記載します。

次に、注意点として、手書きの領収書を発行する場合は、金額の前に「¥」や「金」といった記号を付け、改ざんを防ぐ工夫をしましょう。

また、消費税に関する記載が漏れないよう、税率や税込・税抜金額を明確にすることも重要です。

領収書は法律で規定されたフォーマットがあるわけではありませんが、不備があると後から問題になる可能性があります。特にインボイス制度が施行されて以降、取引内容を明確にするために、登録番号や消費税額を記載することが求められる場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

個人事業主の外注費と領収書に関連する税務知識

- 個人事業主の外注費に税金はかかるのか?

- インボイス制度で外注費はどうなる?

- インボイスがないと経費はどうなる?

- 外注費が発生した際には請求書は必要?

- 外注費を受け取っている側は確定申告が必要?

- 個人事業主が外注費の領収書を管理する際のポイント

個人事業主の外注費に税金はかかるのか?

個人事業主が支払う外注費そのものに税金が課されることはありませんが、支払う側と受け取る側で異なる税務上の取り扱いがあります。それぞれの視点から確認しておきましょう。

支払う側、つまり外注費を経費として計上する個人事業主にとっては、適切な手続きが行われていれば外注費は事業所得を計算する際に控除可能です。

ただし、税務署に正確な経費処理を認めてもらうためには、領収書や契約書を保存することが必須です。一方、外注費を受け取った側にとっては、その金額が所得とみなされるため、所得税が課されます。

例えば、フリーランスが外注費として収入を得た場合、それは「事業所得」または「雑所得」として申告する必要があります。

この際、経費として処理できる支出があれば、差し引いて所得税額を減らすことができます。また、外注費に関連する税制度として注意が必要なのが、消費税です。外注先が消費税課税事業者であれば、外注費に消費税が上乗せされます。

この金額は個人事業主が一旦支払う形になりますが、課税売上が一定額を超える場合には、消費税申告で控除される仕組みがあります。税金に関しての手続きは複雑ですが、適切に処理することで税務リスクを軽減できます。不明点がある場合は、税理士や専門家に相談することが重要です。

インボイス制度で外注費はどうなる?

インボイス制度の導入により、外注費の取り扱いには新たな注意点が加わりました。この制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が義務付けられる仕組みです。個人事業主が外注費を経費として計上する際、このインボイスの有無が重要なポイントとなります。

具体的には、インボイス制度の開始以降、消費税課税事業者である個人事業主は、仕入税額控除を受けるために外注先からインボイスを受け取る必要があります。インボイスには適格請求書発行事業者の登録番号、消費税額、税率などが記載されており、これが正確に記録されていない場合、仕入税額控除が認められなくなる可能性があります。

一方で、外注先が免税事業者の場合、インボイスを発行できないため、外注費にかかる消費税は控除対象になりません。このため、課税事業者はインボイス発行事業者を優先的に選ぶことが増えると予想されています。こうした背景から、外注先選びの基準が変わりつつあり、特に小規模な外注先にとっては収益に影響を及ぼす可能性もあります。

ただし、インボイス制度はあくまで消費税の取り扱いに関するもので、外注費そのものを経費として計上できるかどうかには直接影響しません。経費計上の基本ルールである「事業に関連した支出であること」や「支払いの証拠があること」は引き続き重要です。

このように、インボイス制度の導入は外注費の処理に一定の影響を与えます。事前に外注先との契約内容や取引の形式を見直し、適切に対応することが求められます。

インボイスがないと経費はどうなる?

インボイスがない場合、経費として計上できるかどうかは状況によります。インボイス制度が導入されて以降、消費税課税事業者が仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必須となりました。しかし、インボイスがなくても経費自体を計上することは可能です。

まず、インボイスがない場合でも経費として認められる条件を理解しておくことが重要です。経費計上においては、支出が事業に直接関係し、かつその支出が事実であることを証明できれば問題ありません。そのため、請求書や領収書、契約書、銀行取引明細など、他の証拠書類があれば経費として申告できます。

ただし、インボイスがない場合、消費税の仕入税額控除は受けられません。例えば、外注費の支払先が免税事業者でインボイスを発行できない場合、外注費そのものは経費として認められる一方で、消費税の還付を受けることができなくなります。

この点は、課税事業者にとってコスト増につながる可能性があるため注意が必要です。また、インボイスがないことで税務調査時に支出の正当性を問われるリスクも高まります。そうした場合に備えて、契約内容や支払いの事実を証明できる書類をしっかりと保管しておくことが大切です。

さらに、外注先との取引時には事前にインボイスの有無を確認し、可能であればインボイス発行事業者と取引するように調整することが推奨されます。インボイスがない場合でも経費計上そのものは可能ですが、記録管理や税務対策がより重要になることを覚えておきましょう。

外注費が発生した際には請求書は必要?

外注費が発生した際には、基本的に請求書のやり取りが必要です。請求書は、取引内容や支払い金額、期日を明確にするための重要な書類であり、税務申告や経費計上の際にも重要な証拠資料となります。請求書に記載すべき情報としては、以下の項目が挙げられます。

- 請求書発行者の情報:外注先の名前や住所、連絡先、必要に応じて法人番号やインボイス登録番号も記載します。

- 請求金額:外注費の合計額を明記します。この際、消費税額を区分して記載すると税務処理がスムーズになります。

- 取引内容:具体的な作業内容や納品物を記載し、支払いの対象が明確になるようにします。例えば、「ウェブデザイン作成費用」「動画編集費用」などの表現が適切です。

- 支払い期限:いつまでに支払う必要があるかを明記します。これにより、支払いトラブルを防ぐことができます。

請求書は、単に支払い金額を伝えるための書類ではなく、取引内容を第三者に説明するための資料としても役立ちます。特に税務調査において、外注費が適切な事業支出であることを説明する際には不可欠な存在です。

さらに、インボイス制度の開始後は、請求書にインボイスとしての要件を満たす情報が記載されていることが重要になります。適格請求書発行事業者として登録されている外注先から請求書を受け取る場合、登録番号や税率、税額が明記されていることを確認しましょう。

請求書が発行されない場合や紛失した場合には、契約書や支払明細、メールでのやり取りを証拠として保管しておくことが推奨されます。請求書は外注費処理の基本となるため、発行・受領の習慣をしっかりと身につけておくことが大切です。

外注費を受け取っている側は確定申告が必要?

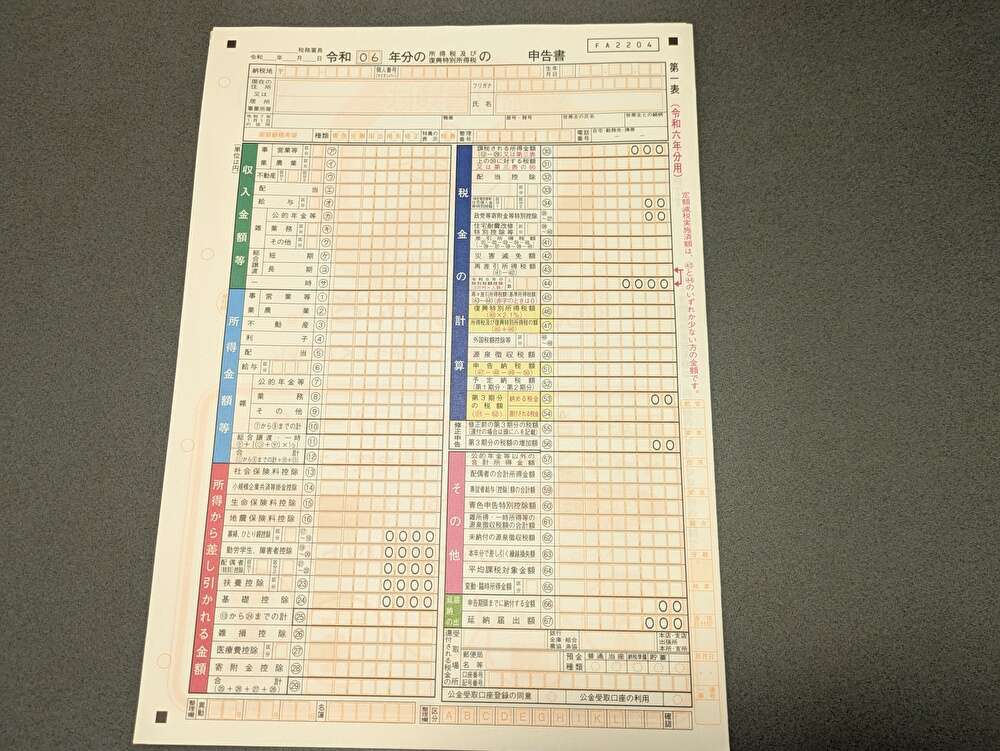

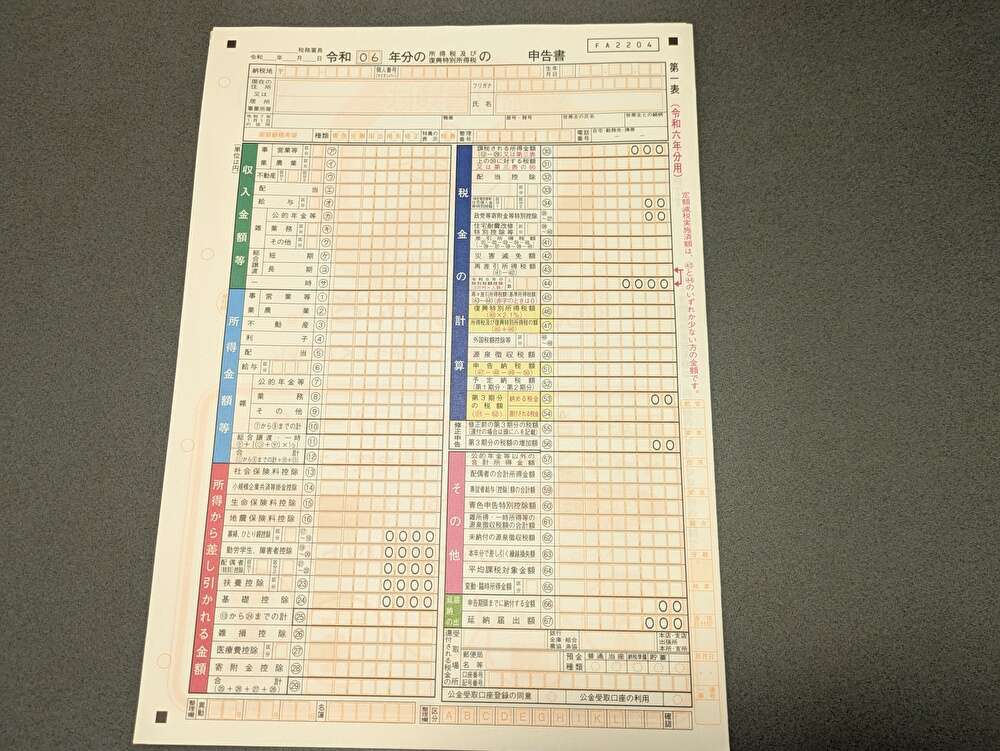

外注費を受け取っている側は、原則として確定申告が必要です。外注費を受け取るということは、報酬を事業収入として得ていることを意味します。日本の税制では、一定額以上の所得を得た場合に確定申告を行い、納税義務を果たすことが求められます。

外注費を受け取る人が事業所得として申告する場合、年間の所得金額が基礎控除額(48万円)を超える場合には、確定申告が必要になります。この金額には、事業所得から必要経費を差し引いた額が含まれます。

例えば、フリーランスや個人事業主として活動している人が外注費を受け取った場合、交通費や通信費、業務に使用した機材費などを経費として計上し、所得を計算します。また、外注費を受け取る側が給与所得者で副業として報酬を得ている場合も注意が必要です。

この場合、副業所得が年間20万円を超えると確定申告の対象になります。ただし、会社員が副業を禁止されている場合は、事前に就業規則を確認し、問題がないか確認することをお勧めします。

さらに、外注費を受け取る側が消費税課税事業者である場合、受け取った報酬が課税売上高に該当し、消費税の申告も必要です。インボイス制度が導入された後は、外注費を支払う側が適格請求書を求めるケースが多くなるため、インボイスの発行者であることが求められる場合もあります。

このように、外注費を受け取る側には、収入や事業形態に応じて確定申告や税務手続きが必要です。自身の状況を正確に把握し、申告を適切に行うことで、税務トラブルを未然に防ぐことができます。

個人事業主が外注費の領収書を管理する際のポイント

- 外注費の領収書は確定申告時の重要な証拠書類である

- 領収書には支払先の名称が明確に記載されている必要がある

- 支払い金額が具体的に記されていることが求められる

- 支払いの日時を記載した領収書を保管する

- 領収書の内容と実際の業務内容が一致していることが重要

- 消費税額が分かる領収書は仕入税額控除に役立つ

- 領収書に不備があれば修正を依頼するべきである

- 領収書の原本は一定期間保管しなければならない

- 領収書と帳簿の内容を一致させることで監査対応がスムーズになる

- 取引先別に分類して保管すると検索が容易になる

- 手書きの領収書の場合は判読可能な状態にする

- 外注費の領収書は税務調査の際に提出を求められることがある

- 適切な管理により税務リスクを低減できる

|

未分類

未分類