記事のポイント

- 就労証明書が何に使われるかを理解できる

- 個人事業主の就労証明書の書き方を理解できる

- 就労証明書に記載すべき項目や記入例を理解できる

- 就労証明書の有効期限や取得方法を理解できる

- 就労証明書は何に使うのか

- 個人事業主が就労証明書を書く目的とは

- 就労証明書の有効期限について

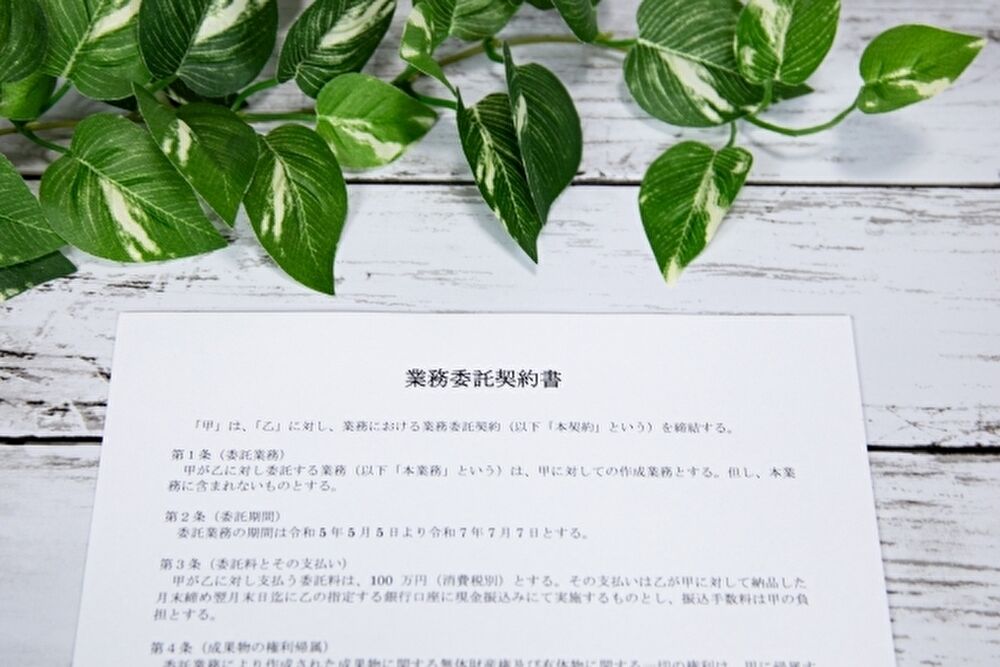

- 就労証明書 個人事業主 業務委託の際の注意点

- 個人事業主 事業を営んでいる証明書類との違い

- 就労証明書 個人事業主 誰が書くのか

- 就労証明書 個人事業主 記入例と注意点

- 就労証明書 個人事業主 就労時間の記載方法

- 就労証明書 個人事業主 事業所名の記入ルール

- 個人事業主 就労証明書 どこでもらえるのか

- 就労証明書は自分で書かなくてはいけない場合

- 個人事業主における就労証明書のポイント

記入例

- 氏名・住所: 必ず正式な名前と現住所を記載してください。場合によっては住民票や身分証明書と一致する情報が必要になる場合があります。

- 業務内容: 「Webライティング業務」「飲食店の経営」など、具体的な業務内容を記載します。単に「事業」とだけ記載するのは不十分です。

- 勤務期間・就労時間: 「2020年1月~現在まで」「1日平均8時間、週5日」など、具体的な数字で表現してください。

- 収入情報(必要な場合): 必要に応じて、過去の確定申告書の内容を基に「年間所得○○万円」などを記載します。

記載方法の例

- 固定時間の場合: 「1日8時間、週5日勤務」のように、規則的な就労時間を記載します。例えば、カフェのオーナーなど、比較的一定のスケジュールで働いている場合に適しています。

- 不規則な場合: 「月平均○○時間」「繁忙期は1日10時間、閑散期は1日4時間」など、柔軟な働き方の場合は、平均的な数値を記載します。フリーランスライターやデザイナーなど、案件によって変動がある職種で適用されます。

- 期間限定の契約: 「2023年1月~3月まで、週30時間程度」のように、期間や頻度が限定的である場合は、それに合わせた記載を行います。

記入方法

- 正式名称を使用する: 税務署や市区町村役場に届け出た名称を記載します。例えば、「山田デザイン事務所」や「田中ライティングサービス」など、開業届に記載されている事業所名を正確に記載してください。

- 屋号がない場合: 屋号がない場合は、「山田太郎(氏名のみ)」と記載します。この場合、事業所名の欄には、「個人事業主として活動中」と補足的に記載すると良いでしょう。

- 所在地の記載: 事業所名に加え、所在地を記載する場合があります。その際は、開業届や確定申告書に記載された住所と一致させることが必要です。

1. 自分で作成する場合が多い :個人事業主の場合、基本的に就労証明書は自分自身で作成することが求められることが一般的です。これは、個人事業主は雇用関係が存在しないため、自らの業務内容や就労状況を自分で記載し、証明書を完成させる必要があるからです。この際、書式が指定されている場合もあるので、提出先の要件を事前に確認してください。

2. 業務委託契約先が発行してくれる場合 :業務委託契約を結んでいる取引先企業が、就労証明書を発行してくれるケースもあります。この場合、取引先に発行依頼を行い、業務内容や契約期間を証明する文書として提出します。ただし、この方法はあくまで取引先が協力的である場合に限られるため、確実に発行してもらえる保証はありません。

3. 公的機関や専門家のサポートを利用する :場合によっては、税理士や行政書士に相談して就労証明書の作成を依頼することも可能です。また、地方自治体や商工会議所が指定するフォーマットに沿って書類を作成することで、信頼性を高められる場合もあります。この方法は、特に自作の証明書だけでは信頼性が不十分だと判断される場合に有効です。

- 氏名と住所: 正確に記載することで、証明書の信頼性が向上します。

- 業務内容: 「Webライター」「飲食店経営」など、自身の職業を具体的に記載します。

- 就労期間: 「2020年1月から現在まで」など、明確な日付を記載します。

- 業務形態: フリーランス、業務委託契約など、自身の働き方を具体的に記載してください。

- 就労時間: 1週間や1か月単位での平均的な就労時間を記載すると分かりやすくなります。

- 確定申告書の添付: 過去の確定申告書を補足資料として提出することで、収入や業務内容を裏付けることが可能です。

- 業務委託契約書のコピー: 取引先との契約書を併せて提出することで、働いている実態を具体的に示すことができます。