また、住所なしで名刺を作成する方法や、おしゃれで目を引くデザインの選び方も紹介します。さらに、個人事業主名刺の作成をおすすめするサービスや、会社名を記載する際の注意点についても触れ、あなたにぴったりの名刺作りをサポートします。

名刺を通じて、ビジネスの印象をより強く残すためのヒントをお届けしますので最後まで読んでくださいね。

実際に私が名刺交換した方の名刺もお見せしますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

-

個人事業主の名刺に必要な情報や項目について理解できる

-

名刺デザインの選び方やポイントについて知ることができる

-

業種別の名刺作成のアドバイス(例:建設業向け)を学べる

-

名刺作成時に役立つおすすめサービスやツールについて知ることができる

- 個人事業主に名刺が必要とされる理由とは

- 個人事業主の名刺作成 おすすめの方法

- 個人事業主 名刺 会社名の記載は必要?

- 個人事業主 名刺 屋号を入れるべきか

- 個人事業主 名刺 住所なしでも大丈夫?

- 個人事業主 名刺 肩書きの付け方のコツ

個人事業主に名刺が必要とされる理由とは

個人事業主として活動する場合、名刺を持つことは非常に重要です。これは単なる連絡先の提示にとどまらず、自身の事業や信頼性を相手に伝えるための「営業ツール」としての役割があるためです。

まず、名刺は初対面の相手に自分の情報を簡潔に伝える手段です。事業内容や連絡先、屋号、肩書きなどを一目で示せるため、口頭での自己紹介よりも確実で印象に残りやすい特徴があります。特に、フリーランスや一人で事業を行っている方にとっては、自身の「顔」となる重要なアイテムだと言えます。

また、名刺は信頼感の醸成にも寄与します。口頭のみで「個人事業主として活動しています」と言っても、相手には実態が伝わりにくいものです。

しかし、きちんとした名刺があれば、実在する事業者としての信頼性を高められます。これは商談や取引の場面で非常に大きな意味を持ちます。

さらに、名刺を持つことで自分の活動の幅が広がるケースもあります。イベントや交流会などでは、その場限りの名刺交換が新たな仕事につながることも珍しくありません。仮にその場で話が進まなかったとしても、名刺が残っていれば後から連絡が来る可能性もあります。

一方で、名刺を持たないデメリットも理解しておくべきです。例えば、名刺交換の場で相手に名刺を渡せない場合、相手に「準備不足」「信用できない」という印象を与える恐れがあります。これは、せっかくのビジネスチャンスを逃す原因にもなります。

このように、個人事業主にとって名刺は「必要かどうか」ではなく、「持っていて当たり前」と考えるべき存在です。

個人事業主の名刺作成 おすすめの方法

画像出典:ラクスル

名刺作成は、個人事業主が自分の事業を効果的にアピールするうえで、非常に重要なプロセスです。デザインや情報の載せ方ひとつで、相手に与える印象が大きく変わるため、作成方法には十分な工夫が必要です。

まず、オンラインの名刺作成サービスを活用する方法があります。例えば、Canvaやラクスルといったサービスでは、テンプレートを選んで必要事項を入力するだけで、簡単に名刺を作成できます。

デザインの知識がなくても見栄えの良い名刺ができるため、初めての方には特におすすめです。さらに、費用も比較的リーズナブルで、少部数から注文できるのも魅力です。

次に、デザイナーに依頼する方法もあります。自身のブランディングを重視したい場合や、他と差別化した名刺を作りたい場合には、プロのデザイナーにオリジナルデザインを依頼するのが適しています。ヒアリングを通じて、事業の内容やイメージに合わせたデザインを提案してもらえるため、完成度の高い名刺が期待できます。

手作りの名刺という選択肢もありますが、仕上がりや印象面では専門サービスに劣る可能性が高いです。特に対外的なやりとりが多い方にはあまりおすすめできません。印刷品質や紙の質感なども、信頼感を左右する要素になるためです。

作成時には、載せる情報にも注意が必要です。名前、屋号、連絡先、事業内容、SNSアカウントなど、相手が後から連絡を取りやすくなるような情報を厳選して配置しましょう。情報を詰め込みすぎると読みづらくなるため、バランスを意識することが重要です。

このように、名刺作成はただの印刷作業ではなく、自己紹介ツールとしての完成度を意識した戦略的な行動です。どの方法を選ぶかは、自分の目的や予算に応じて判断すると良いでしょう。

私はいつもラクスルで名刺を作っています。

800枚発注しました。

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

個人事業主 名刺 会社名の記載は必要?

個人事業主の名刺において、「会社名」の記載が必要かどうかは、少し誤解されやすいポイントです。個人事業主は法人ではないため、厳密には「会社名」は存在しませんが、代わりに「屋号」を使うことが一般的です。

屋号とは、事業上の名前のことを指し、開業届に記載していれば正式な名称として使えます。これを名刺に記載することで、相手にとって覚えやすくなり、信頼感も増します。特に屋号が業種や事業内容と関連している場合、初対面でも事業のイメージを持ってもらいやすくなる利点があります。

一方、法人のように見せかける目的で、存在しない会社名を名刺に記載することは避けるべきです。これは誤解を招き、最悪の場合は虚偽表示としてトラブルの原因になりかねません。法的に会社でない以上、「株式会社」や「合同会社」といった表記は使用しないようにしましょう。

ただし、企業との取引が多い方や、法人と誤解されやすい肩書きを使っている場合には、屋号の下に「個人事業主」や「フリーランス」といった表現を添えることで、誤認を防ぐことができます。こうすることで、相手に正確な立場を伝えつつ、しっかりとした印象を与えられます。

名刺に記載する情報は、あくまでも相手に誠実で分かりやすくあることが大前提です。そのため、会社名ではなく屋号を明示し、自分の業態を正しく伝える工夫が重要です。

以上のことから、個人事業主の名刺には「会社名」という表現ではなく、「屋号」を明確に記載することが適切であり、相手に与える印象を良くするうえでも効果的です。

個人事業主 名刺 屋号を入れるべきか

個人事業主が名刺を作成する際に「屋号を入れるべきかどうか」は、多くの方が迷うポイントです。しかし、屋号を持っている場合は、名刺にしっかりと記載することをおすすめします。なぜなら、屋号は事業のブランド名としての役割を果たすからです。

屋号があることで、相手に覚えてもらいやすくなるのはもちろん、事業に対する信頼感も高まります。特に、あなたの氏名だけでは事業内容が伝わりにくい場合、屋号を入れることで何をしている人なのかが直感的に伝わるようになります。

例えば、「高橋太郎」という名前よりも、「高橋太郎|タカハシWEBデザイン事務所」と書かれていた方が、業務内容がひと目で理解できます。

また、屋号は開業届を出す際に登録することができ、正式な事業名として認められます。税務署への届け出が済んでいれば、請求書や銀行口座でも屋号を使うことができるため、名刺に記載することは自然な流れです。

一方で、屋号がまだ定まっていない場合や、とりあえず名刺を早く作りたいときには、無理に屋号を入れる必要はありません。ただし、将来的に屋号を使ったブランディングを検討しているのであれば、早い段階で取り入れておくと、事業の方向性を固めるうえでも役立ちます。

このように、屋号の記載は任意ではあるものの、事業イメージの明確化や信頼性の向上という点で大きなメリットがあります。見た目にもプロフェッショナルな印象を与えるため、名刺に屋号を入れることは有効な選択肢といえるでしょう。

個人事業主 名刺 住所なしでも大丈夫?

名刺に住所を記載すべきかどうかは、個人事業主にとって悩ましい問題です。特に自宅兼事務所で仕事をしている人にとっては、プライバシーの観点から「住所なしにしたい」と考えるのは自然なことです。では、住所を省略した名刺は問題ないのでしょうか。

結論から言えば、住所を載せなくても名刺としては成立します。実際、現代ではオンライン完結のサービスが増えており、対面でのやり取りを伴わないビジネスも多くなっています。そのような業態であれば、住所の有無は信頼性に大きく影響しないケースも多く見られます。

ただし、取引相手や業種によっては、住所の記載が信頼性の判断材料となる場合があります。特に請負業務や店舗取引など、物理的な場所をともなうビジネスでは「所在地が不明」となると不安を抱かれる可能性があります。そのため、ビジネスの性質によっては住所記載が有利に働く場面もあるのです。

もしプライバシーが気になる場合には、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を利用するという手段もあります。これにより、自宅住所を公開せずに所在地情報を提示でき、信頼性を損なうことなく名刺を作成することが可能になります。

このように、住所なしの名刺はビジネス形態に応じて許容される場合がある一方、相手に与える印象や信用の面から判断が必要です。自身の事業スタイルと、名刺を渡す相手との関係性をよく考えた上で、記載するかどうかを決めるようにしましょう。

個人事業主 名刺 肩書きの付け方のコツ

名刺に肩書きを入れることは、個人事業主にとって非常に大きな意味を持ちます。なぜなら、肩書きはあなたの専門性やポジションを端的に伝える要素であり、相手に安心感や信頼感を与える効果があるからです。

まず重要なのは、自分の役割や提供するサービス内容を簡潔に表す肩書きを選ぶことです。たとえば、「デザイナー」よりも「Webデザイナー」、「マーケティングコンサルタント」よりも「SNSマーケティングコンサルタント」など、具体性を持たせることで、相手の理解がぐっと深まります。

また、事業の方向性や価値を印象づけたい場合は、少し個性を加えた肩書きも有効です。例えば、「暮らしを整える整理収納アドバイザー」や「心に寄り添う子育てカウンセラー」などは、その人の信念やスタンスが伝わりやすく、名刺交換時の話題作りにもなります。

一方で、あまりに抽象的だったり、過度に奇抜な肩書きは逆効果になる場合もあります。例えば、「可能性開拓人」「幸運引き寄せ師」といった表現は、相手に不信感や違和感を与える可能性があります。肩書きはあくまでもビジネスの一部であることを意識し、誰が見ても理解しやすい内容にすることが基本です。

肩書きを決める際には、実際にどのような仕事をしているのか、どのような相手に名刺を渡すのかといった視点も大切です。ターゲット層に合った表現を選び、無理にカッコつけず、自然体であることを心がけましょう。

このように、名刺における肩書きは「ただの飾り」ではなく、ビジネスの第一印象を左右する大切な要素です。伝えたい価値や専門性を的確に表す肩書きを選ぶことで、名刺の効果を何倍にも高めることができます

個人事業主 名刺のデザインと見本紹介

- 個人事業主 名刺 デザインで意識すべき点

- 個人事業主 名刺 おしゃれに見せる工夫

- 個人事業主 名刺 建設業向けの作り方

- 個人事業主の名刺 見本として参考になる例

- 個人事業主 名刺 サンプルで見るレイアウト例

- 私が名刺交換したユニークな名刺3選

- 個人事業主 名刺作成に使えるツール

- 個人事業主 名刺の作成で押さえておきたい重要ポイントまとめ

個人事業主 名刺 デザインで意識すべき点

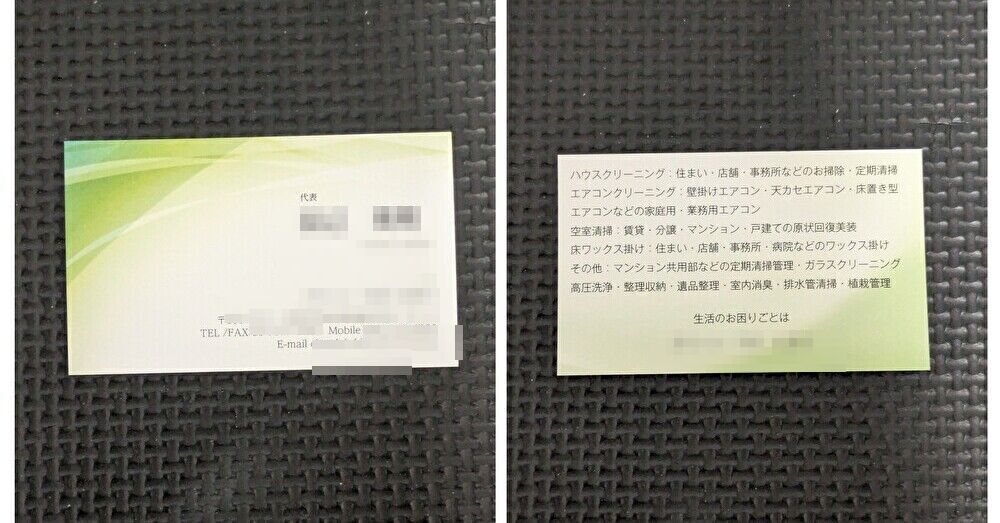

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

上の写真は実際に名刺交換した方の名刺です。

抹茶専門のお店で名刺の裏は抹茶のイメージにぴったりのデザインになっていますよね。

名刺のデザインは、個人事業主にとって単なる情報の羅列以上の意味を持ちます。初対面の相手に自分自身や事業内容を伝える名刺は、いわば小さな広告ツールとも言える存在です。だからこそ、名刺をデザインする際にはいくつかのポイントを意識する必要があります。

まず最も大切なのは「読みやすさ」です。フォントが小さすぎたり、装飾が多すぎると、肝心の情報が伝わりにくくなります。

名前・肩書き・連絡先・事業内容などの基本情報は、視認性の高いフォントを使い、余白を十分に取りながら配置しましょう。また、文字の色と背景色のコントラストにも注意を払い、明確に読み取れるようにすることが大切です。

次に考慮すべきは「ブランドイメージとの一貫性」です。あなたの事業が高級感を売りにしているなら、シンプルで上質な紙と落ち着いた色使いが好印象につながります。

一方、ポップで親しみやすさを大切にしているなら、明るい色や柔らかいフォントを取り入れると良いでしょう。このように、デザインには「何を伝えたいか」を反映させる必要があります。

さらに、最近ではQRコードを活用する例も増えています。自身のホームページやポートフォリオ、SNSなどに簡単にアクセスできるようにすることで、名刺だけでは伝えきれない情報を補完できます。ただし、あくまで補助的な情報として扱い、名刺全体のデザインバランスを崩さないようにすることが大切です。

こうして見ると、名刺のデザインには視認性・統一感・拡張性といった複数の要素が関わってきます。デザインを通じて信頼感とプロフェッショナリズムを伝えるためにも、単なるテンプレート任せにせず、自分の事業にふさわしい設計を心がけるようにしましょう。

個人事業主 名刺 おしゃれに見せる工夫

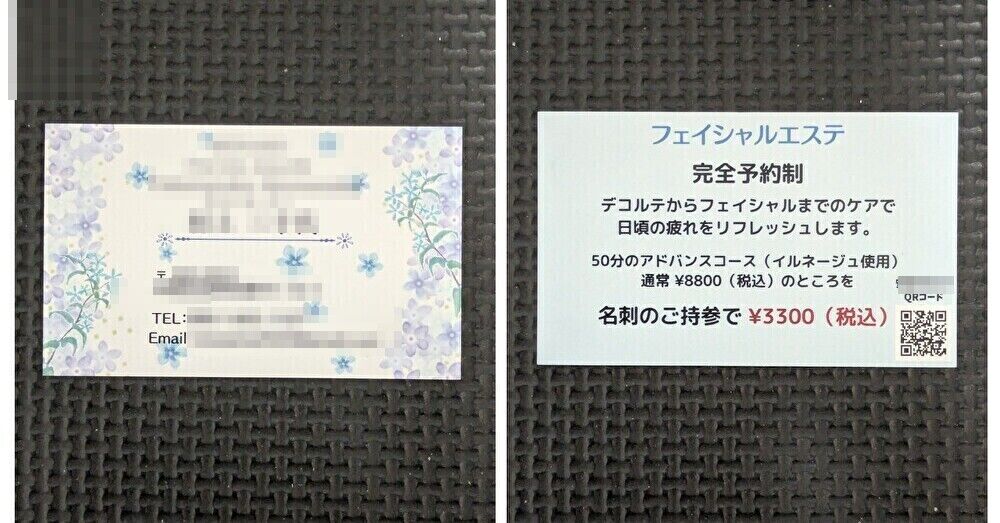

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

エステサロンを経営している人の名刺です。

エステらしくパステルカラーを取り入れていますよね。

「おしゃれな名刺」は、単に見た目がいいだけでなく、相手に好印象を与え、記憶に残りやすくするための有効な手段です。特に競合が多い業界においては、印象に残る名刺が次の仕事へとつながるきっかけにもなり得ます。では、どのような工夫をすればおしゃれな名刺に仕上がるのでしょうか。

まず意識したいのは「余白の使い方」です。情報を詰め込みすぎた名刺は雑多な印象になりがちですが、適度にスペースを設けることで、洗練された印象になります。読み手の目が情報を追いやすくなるため、視認性も向上します。

次に重要なのが「配色のバランス」です。色はデザインの印象を大きく左右します。ビジネス用途であれば、ベースカラーを白やグレーにしつつ、アクセントとしてブランドカラーを取り入れるのが効果的です。

例えば、ナチュラル系の事業ならアースカラー、美容系であれば淡いパステルカラーなど、事業のイメージに合った配色を選びましょう。

さらに、おしゃれさを演出するためには「紙質」にもこだわると良いでしょう。ツヤのあるコート紙、マットな質感の上質紙、温かみのあるクラフト紙など、紙の手触りや厚みがデザインと相まって高級感を醸し出します。視覚だけでなく触覚でも印象に残る名刺は、相手の記憶に強く残る傾向があります。

加えて、シンプルながらも個性を出すために「ロゴやアイコン」を活用するのもおすすめです。完全なオリジナルロゴでなくても、イラストや簡単なシンボルを使うことで、デザインに統一感と特徴を持たせることができます。

このように、少しの工夫で名刺の印象は大きく変わります。「おしゃれ=奇抜」ではなく、目的やターゲットに合わせたデザインを意識することで、洗練された名刺に仕上げることができるのです。

個人事業主 名刺 建設業向けの作り方

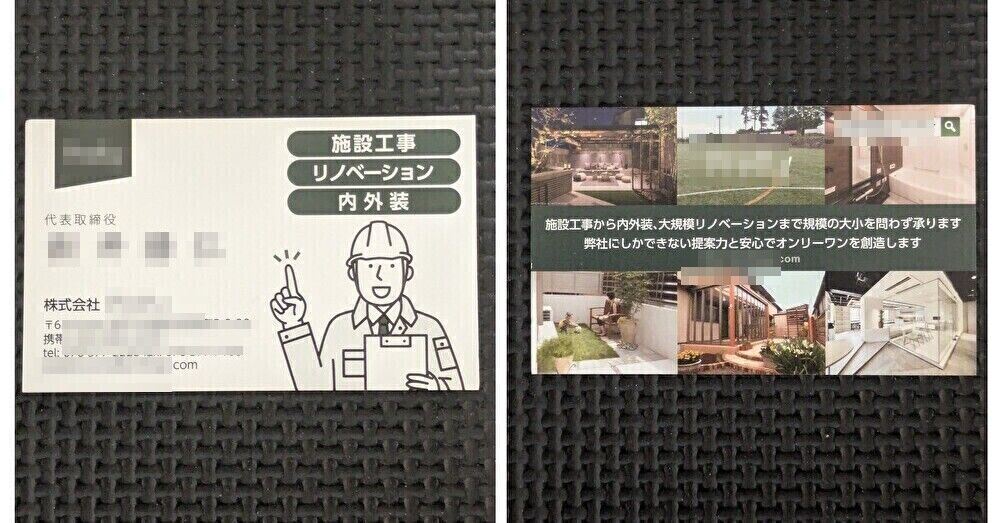

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

建設業の方の名刺です。

名刺の裏に過去の施工実績の写真があるので、イメージがわいて安心して依頼できますよね

建設業に従事する個人事業主の名刺は、他業種のものとは異なる点に気をつける必要があります。見た目のスタイリッシュさよりも、誠実さ・信頼性・実績を感じさせる要素を前面に押し出すことが大切です。では、具体的にどのような名刺が適しているのでしょうか。

まず第一に意識したいのは「情報の充実度」です。

建設業では、名刺を受け取った相手が「この人に仕事を任せても大丈夫か」を判断するため、肩書きだけでなく、業務内容や対応可能エリア、資格の有無なども記載しておくと良いでしょう。

例えば、「建築大工」「一級施工管理技士」などの表記があると、相手に安心感を与えられます。

また、住所や電話番号は必須の情報です。特に地域密着型の仕事をしている場合、「〇〇市対応」や「地元で20年」などの文言を添えると、地域に根差した信頼性をアピールできます。FAX番号がまだ必要とされる業界でもあるため、連絡手段は複数載せておくと安心です。

デザイン面では、シンプルで堅実な印象を重視するのが基本です。あまり派手な色や装飾は避け、白地に黒または紺などの落ち着いた文字色が望まれます。ロゴや顔写真を入れる場合も、自己アピールというよりは「責任感」や「真面目さ」を伝える意図で使用すると効果的です。

さらに、建設業ならではの工夫として「過去の実績一覧」や「QRコードで施工事例ページへリンク」などを名刺に取り入れる方法もあります。名刺だけでは伝えきれない実績やスキルを、オンラインと連携させることで、より強力な営業ツールとして機能させることができます。

このように、建設業向けの名刺は、実用性と信頼性を第一に設計する必要があります。デザインよりも内容重視で、相手に「この人と仕事をしたい」と思わせる工夫を盛り込むことが、良い名刺を作るカギとなります。

個人事業主の名刺 見本として参考になる例

個人事業主として名刺を作成する際には、「どのような名刺が適しているのか」と悩む人も多いでしょう。そんなとき、見本となる名刺の例を参考にすることで、自分のビジネスに合った構成やデザインのヒントが得られます。

まず、定番かつ効果的な見本の一つが「シンプルかつ情報が整理された名刺」です。例えば、左側に名前と肩書きを大きく配置し、右側に連絡先や住所、SNSアカウントを整然とまとめたレイアウトがあります。

このような構成は、視線の流れが自然で読みやすいため、多くの業種で好まれています。色も白地に黒やグレーの文字を使うことで、落ち着いた印象を与えます。

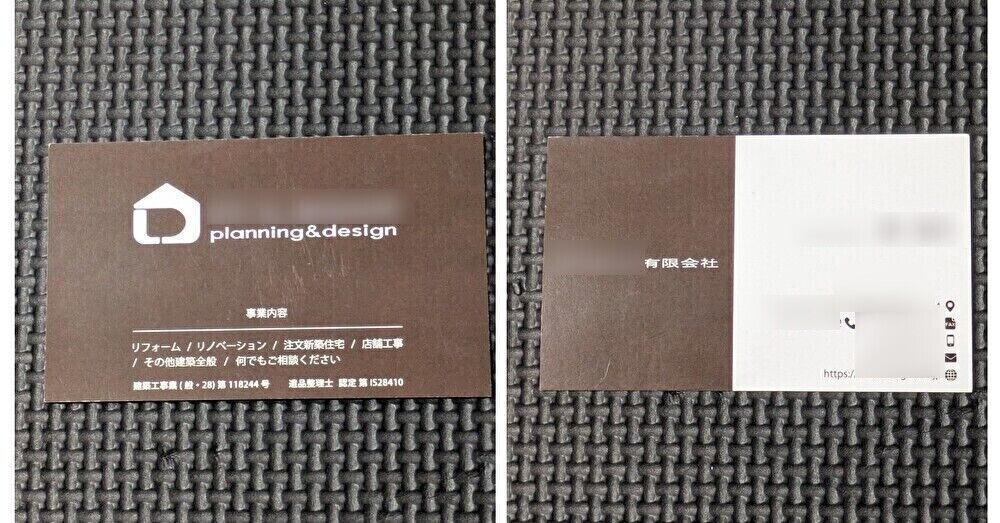

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

左に名前と肩書、右側に住所、連絡先のレイアウトになっています。

次に、少し個性を出したい方におすすめなのが、「ロゴやアイコンをうまく使った名刺の見本」です。

たとえば屋号のロゴを左上に小さく配置し、その下にキャッチコピーやサービス内容を短く記載するスタイルは、ブランドとしての印象を強める効果があります。また、イラストを挿入する場合は、過度にならないようバランスに注意しましょう。

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

ロゴの右に会社名(モザイク入れてます)、下にサービス内容を入れ、裏面は住所、氏名、連絡先を入れたレイアウトになっています。

他にも参考になるのが、「業種に特化した名刺」の見本です。たとえば、美容系の個人事業主であれば、淡いパステルカラーと筆記体フォントを組み合わせたエレガントなデザインが向いています。一方で、士業やコンサルタントなど信頼性が求められる業種では、格調高くシンプルな名刺の方が相手に安心感を与えます。

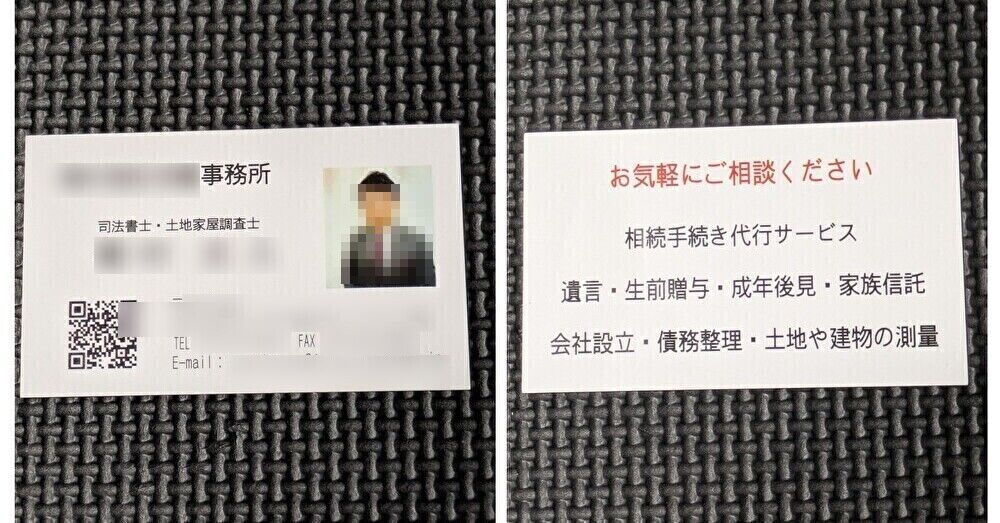

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

士業の方は顔写真付きのシンプルなデザインが多いと思います

見本を見る際の注意点としては、見た目だけを真似るのではなく、自分のビジネススタイルや提供する価値に合った要素を選び抜くことが大切です。あくまでも「参考にする」程度にとどめ、オリジナリティを加えることで、より印象に残る名刺になります。

個人事業主 名刺 サンプルで見るレイアウト例

名刺のレイアウトは、第一印象を左右する重要な要素です。どんなに良いデザインや情報を載せても、配置が悪ければ伝えたい内容がぼやけてしまいます。ここでは、個人事業主が参考にできるレイアウトのサンプルをいくつか紹介します。

まず基本的なレイアウトとして、「左右二分割型」が挙げられます。名刺の左側に氏名・肩書き・顔写真を配置し、右側に連絡先や住所、屋号などを並べるスタイルです。

この配置は視線の流れに沿って情報を整理できるため、読みやすさと情報の伝達性が高いという特徴があります。特に初対面で信頼を得たい業種には適しています。

次に紹介するのは、「上下配置型」のサンプルです。上部にロゴやキャッチコピーを置き、中央に氏名と肩書き、下部に連絡先を集約させる構成です。

こちらは情報のグルーピングがしやすく、視覚的にもスッキリとまとまります。サービス内容を一言で伝えたい場合や、ブランドイメージを重視したい方におすすめのレイアウトです。

一方で、少しユニークな形として「片面フルレイアウト+裏面補足型」というサンプルもあります。表面には氏名・肩書き・連絡先のみをシンプルに配置し、裏面にQRコードやポートフォリオURL、SNS情報などをまとめる形式です。

表面で興味を引き、裏面でさらに情報を補うスタイルは、クリエイティブ系やネットでの集客がメインの事業に向いています。

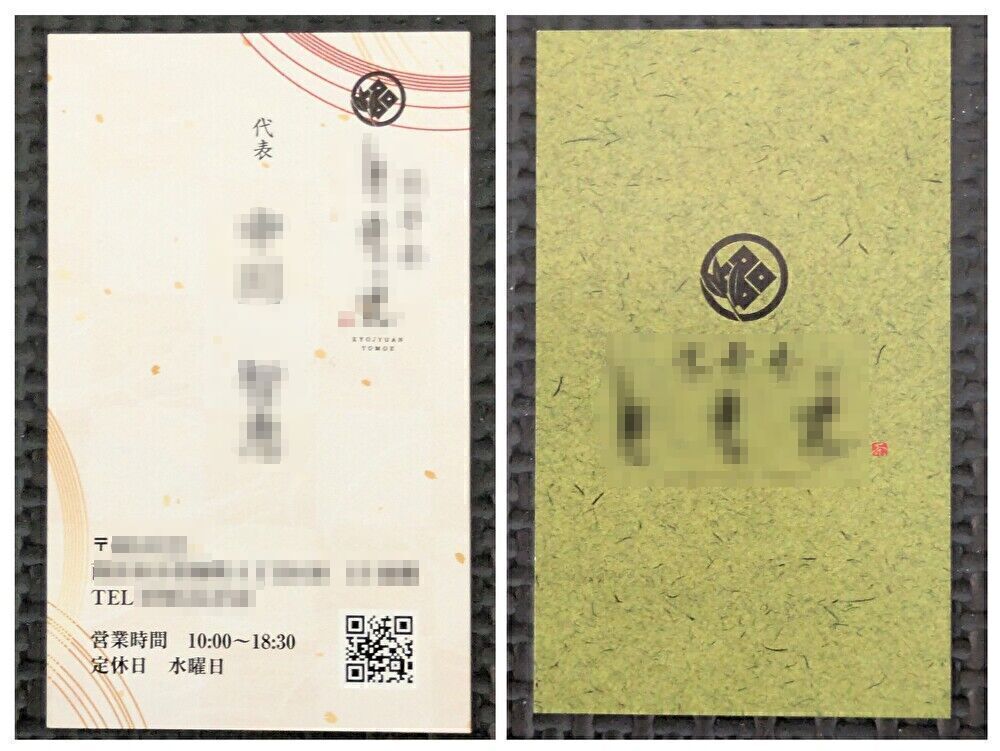

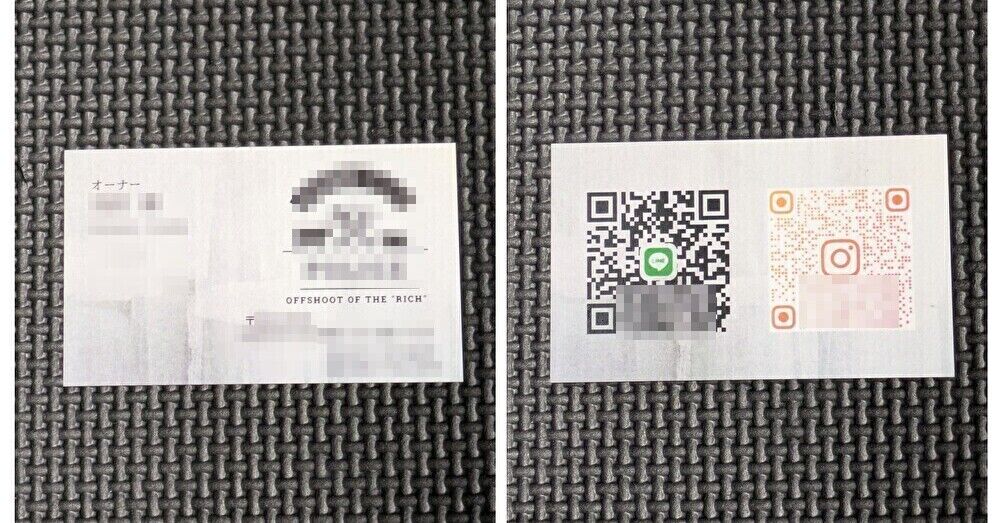

画像出典:筆者(ひで)

画像出典:筆者(ひで)

表面はオーナー名・ロゴ・店の名前・住所、裏面でQRコードで呼び込むスタイルになっていますね。いまの主流になります。

名刺レイアウトを考える際には、何を伝えたいかを明確にし、それに沿った配置にすることが大切です。見た目の美しさだけでなく、相手に必要な情報がストレスなく届くことを優先しましょう。レイアウトサンプルを見ることで、自分に合った構成を見つけやすくなります。

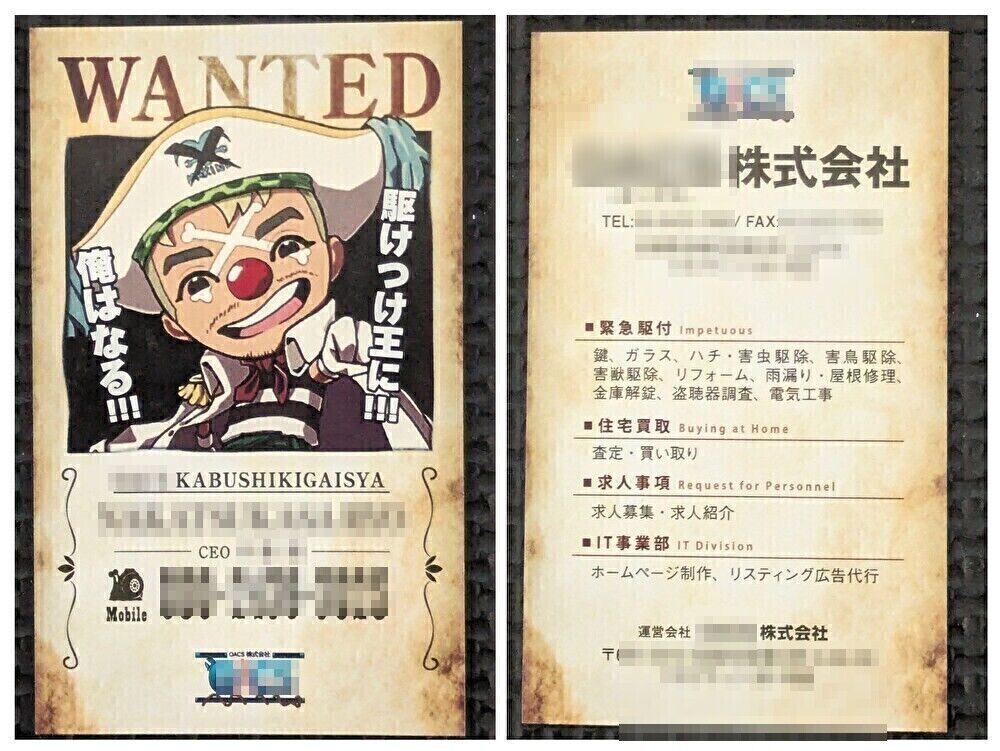

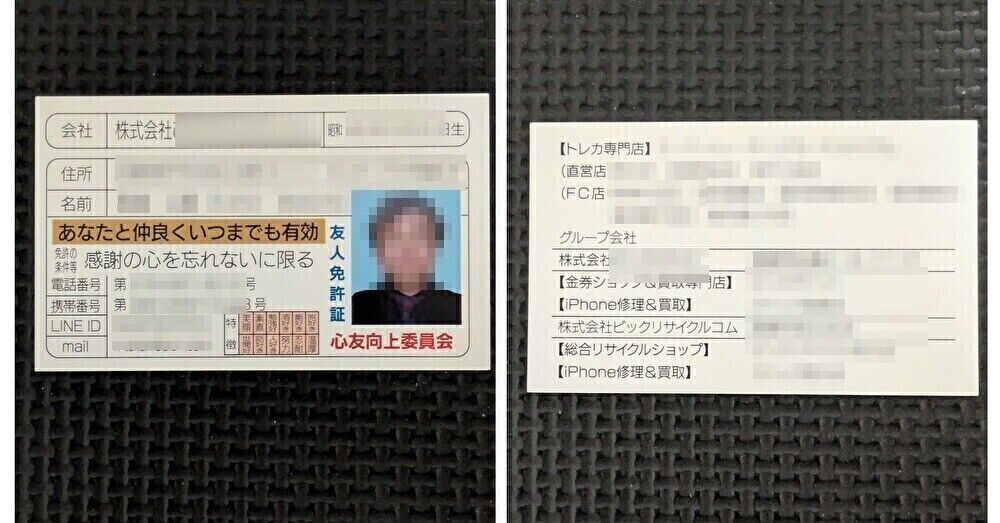

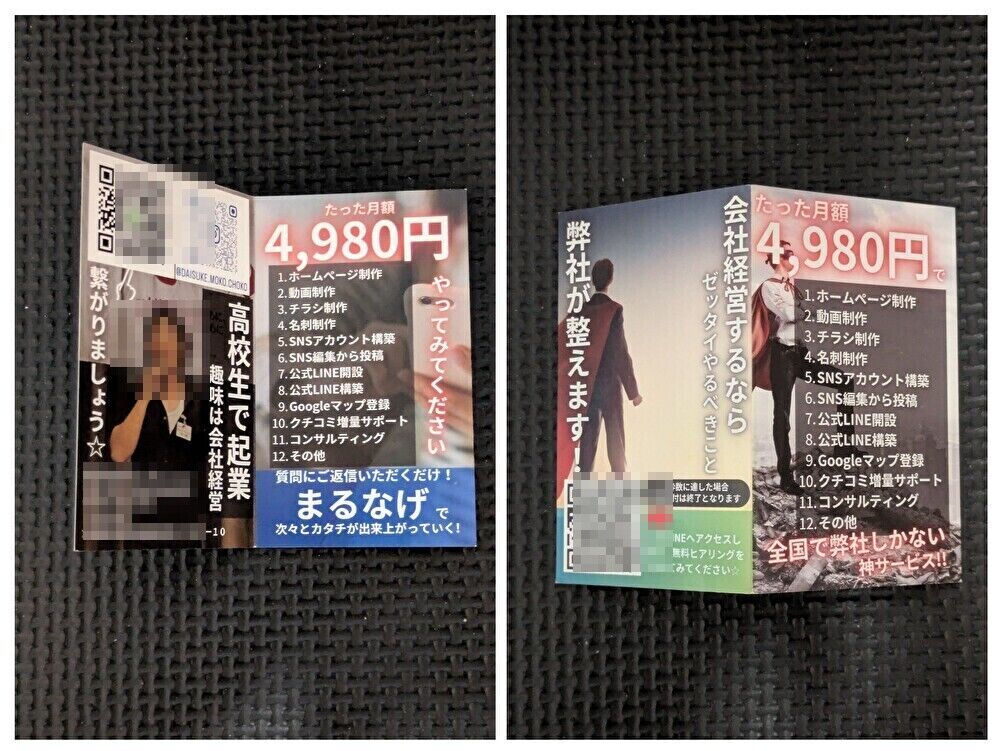

私が名刺交換したユニークな名刺3選

私が名刺交換した方でユニークな名刺をご紹介します

3枚目は2つ折りの名刺になります。

3つとも印象に残る名刺ですよね。

個人事業主 名刺作成に使えるツール

名刺を作成する際、プロのデザイナーに依頼する方法もありますが、自分で手軽に作りたい場合は、名刺作成ツールを活用するのがおすすめです。特に最近では、オンライン上で直感的にデザインができる便利なサービスが増えており、デザイン経験がなくても見栄えの良い名刺が作れます。

代表的なツールのひとつが「Canva(キャンバ)」です。無料で利用できるテンプレートが豊富に用意されており、文字の編集や画像の挿入、色の変更もクリック操作だけで可能です。ビジネス向けのシンプルなデザインから、おしゃれで個性的なレイアウトまで揃っているため、業種に合わせた名刺を手軽に作成できます。

次に紹介したいのが「ラクスル」です。「ラクスル」は、簡単操作で高品質な名刺を低価格で作成できるオンライン印刷サービスです。豊富なデザインテンプレートや迅速な納期対応で、初心者からプロまで安心して利用可能です。時間がない人にも向いています。

他にも「ラベル屋さん」などのソフトウェア型のツールも根強い人気があります。自宅のプリンターで印刷できるため、少部数の名刺が必要なときや、頻繁にデザインを更新したい場合に便利です。特にオフラインで作業をしたい方にとっては安心感があります。

これらのツールを使う際には、テンプレートに頼りすぎず、自分のビジネスに合わせて内容や配色、レイアウトを工夫することが大切です。ツールの利便性を活かしつつ、オリジナリティのある名刺に仕上げることで、より良い印象を相手に残すことができるでしょう。

個人事業主 名刺の作成で押さえておきたい重要ポイントまとめ

この記事をまとめます。

-

名刺は信頼感を与える第一歩として欠かせない

-

業種に合ったデザインで印象を最適化する

-

肩書きや事業内容を明確に記載する

-

連絡先は複数載せて連絡手段を確保する

-

顔写真を入れると安心感や親近感が増す

-

SNSやホームページのURLを掲載しやすい

-

ブランドカラーを活かすことで統一感が出る

-

手書き風フォントやイラストで個性を演出できる

-

両面印刷で情報量を増やしつつ整理できる

-

配色や余白を意識して読みやすさを重視する

-

名刺交換の場で会話のきっかけを作れる

-

業種やターゲットによってレイアウトを変えると効果的

-

オンライン印刷サービスを活用すればコストを抑えられる

-

QRコードを載せるとアクセス導線がスムーズになる

-

定期的に情報を見直し、常に最新の状態を保つ