運転代行を個人事業主として独立したいと考えている方に向けて、開業に必要な知識をわかりやすく解説します。

まず、代行ドライバーの仕事内容について詳しく紹介し、どのような業務を行うのかを理解できるようにします。また、開業に必要な資金や助成金の活用方法、確定申告の手続きなど、経営面で押さえておくべきポイントも解説します。

運転代行には二種免許が必要なのか、どのような保険に加入すべきか、さらに運転代行の収入の目安や繁忙期の傾向、実際にどの程度の収益を得られるのかについても触れています。

これから開業を目指す方が成功するためのポイントを、わかりやすくまとめていますので最後まで読んでくださいね。

運転代行での独立を成功させるために、ぜひ参考にしてくださいね

この記事を読むと分かること

-

運転代行の個人事業主として開業するための具体的な手順

-

必要な資格や許可を取得する方法とその手続きの流れ

-

開業にかかる初期費用や収益の目安、利益を出すためのポイント

-

効果的な集客方法やリピーターを増やすための工夫

運転代行を個人事業主として開業するには

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

- 運転代行ドライバーの仕事内容は?

- 運転代行の開業資金はいくら必要ですか?

- 運転代行 開業届の提出方法とは?

- 運転代行は二種免許が必要?

- 運転代行業者は保険に加入する義務がある?

運転代行ドライバーの仕事内容は?

運転代行ドライバーの主な仕事は、飲酒や体調不良、その他の理由で自分で車を運転できない依頼者に代わり、依頼者の車を安全に目的地まで運転することです。

運転代行は、依頼者が車を運転できる状態でない時に重要な役割を果たしており、公共交通機関やタクシーでは帰れないような場所で依頼されることも多く、特に繁忙期(年末年始、週末の夜など)には需要が高まります。

1,仕事内容の流れ

運転代行の仕事は、基本的に2名1組で行動します。一人は依頼者の車を運転し、もう一人は随伴車(営業車)を運転して、運転代行中に何か問題が発生した際に即座にサポートできるようにします。この2名体制により、安全かつスムーズに業務を進めることができます。

仕事の流れは、まず依頼者からの連絡を受けて、依頼者が指定した場所へ向かうところから始まります。到着後、依頼者の車を運転し、目的地まで移動します。移動中は、常に安全運転を心がけ、道中での交通ルールを遵守しながら走行します。運転代行中は、依頼者が安心して帰れるように、慎重かつ丁寧な運転が求められます。

目的地に到着後は、運転代行料金の精算を行います。料金の支払いは現金やクレジットカードで行われることが多いですが、事前に料金体系や支払い方法を確認しておくと、トラブルを避けることができます。精算が終わった後、代行ドライバーは随伴車に戻り、次の依頼に備えます。

2,安全運転と接客対応の重要性

運転代行ドライバーには、安全運転の技術はもちろんですが、依頼者への接客対応も非常に重要なスキルとなります。

運転代行を利用する依頼者の多くは、飲酒後であるため、普段よりも判断力が低下していることが予想されます。そのため、ドライバーは冷静で礼儀正しい対応を心掛け、依頼者の不安を和らげることが求められます。

特に飲酒後の依頼者とのコミュニケーションは、トラブルを避けるためにも重要です。万が一、依頼者が酔っ払っていたり、態度が悪くなったりすることもありますが、その場合でも冷静に対応し、トラブルを未然に防ぐための対応力が試されます。

優れたドライバーは、こうした状況でも丁寧に対応し、依頼者の信頼を得ることができるため、リピーターを獲得しやすくなります。

また、急な依頼や繁忙期には時間的な制約があるため、迅速かつ効率的に対応することも求められます。リピーターを獲得するためには、丁寧で迅速な対応が欠かせません。常に時間を意識し、次の依頼にスムーズに対応できるよう準備しておくことが大切です。

運転代行の仕事は、単に車を運転するだけではなく、依頼者へのサービスや安全への配慮が求められる仕事です。これらの要素を意識しながら業務を行うことで、ドライバーとしての信頼を高め、業務を安定的に続けることができます。また、リピーターを確保しやすくするためにも、接客スキルを向上させることは非常に重要です。

運転代行の開業資金はいくら必要ですか?

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

運転代行業を始めるための開業資金は、規模や営業形態によって大きく異なりますが、一般的に必要な金額は50万円〜300万円程度とされています。具体的には、以下のような費用が主な内訳となります。それぞれの項目について詳細に見ていきましょう。

開業資金の内訳

| 費用項目 | 金額の目安 | 詳細説明 |

|---|---|---|

| 随伴車購入費用 | 50万円〜200万円程度 | 新車で購入すると数百万円かかりますが、中古車を選ぶことでコストを大幅に抑えることができます。 |

| 看板やカッティングシート作成費 | 5万円〜10万円程度 | 営業車の識別や宣伝のために、看板や車両に貼るカッティングシートの作成が必要です。 |

| 保険料 | 年間20万円〜50万円程度 | 損害賠償責任保険に加入する必要があります。事故発生時のリスクをカバーするための保険は必須です。 |

| 営業許可申請費用 | 12,000円 | 各都道府県の公安委員会に運転代行業の営業許可を申請する際にかかる手数料です。 |

| 広告宣伝費 | 10万円〜50万円程度 | 開業初期は認知度が低いため、チラシ配布やインターネット広告を活用することで集客を目指します。 |

| ウェブサイト作成費用 | 5万円〜20万円程度 | インターネット上での宣伝や集客を目指し、簡単なウェブサイトを作成する費用です。 |

具体的な費用項目

-

随伴車購入費用: 運転代行業を開業する際には、最も大きな費用となるのが「随伴車」の購入費用です。随伴車とは、運転代行中に車両のサポートや別の車で移動するための営業車です。新車の場合、数百万円の費用がかかるため、開業前に大きな投資を必要とします。しかし、中古車を選ぶことで、購入費用を50万円〜100万円程度に抑えることが可能です。状態の良い中古車を選ぶことがコストを削減し、十分なパフォーマンスを発揮させるポイントとなります。

-

看板やカッティングシート作成費:随伴用自動車には、公安委員会が定める車体表示を施す必要があります。具体的には、取り外し不可のステッカーやペイントで「認定を受けた都道府県公安委員会の名称」「認定番号」「業者名または記号」「代行・随伴用自動車の文字」を表示しなければなりません。この費用は5万円〜10万円程度必要です。

-

保険料: 運転代行業を行うにあたり、業務中に事故が発生した場合に備えて、保険への加入が必須です。具体的には、損害賠償責任保険に加入する必要があります。これにかかる費用は年間で20万円〜50万円程度が見込まれます。保険内容には事故の補償範囲や対人対物賠償が含まれるため、しっかりとした契約を結んでリスクを最小限に抑えることが求められます。

-

営業許可申請費用: 運転代行業を正式に行うためには、各都道府県の公安委員会に運転代行業の営業許可申請を行う必要があります。これには手数料がかかり、12,000円の費用が必要です。この申請を行わないと、業務を合法的に営むことができませんので、必ず必要な手続きを行うようにしましょう。

-

広告宣伝費: 開業初期は顧客を集めるのが難しいため、広告宣伝に力を入れる必要があります。チラシの配布やインターネット広告、SNSの活用などが効果的です。広告宣伝費には10万円〜50万円程度がかかり、特に集客が重要な時期には積極的に広告を展開することが求められます。

-

ウェブサイト作成費用: 現代のビジネスにおいて、ウェブサイトは重要な集客手段となります。運転代行業においても、ウェブサイトを活用して、インターネット経由での予約や情報提供を行うことが求められます。サイト作成には5万円〜20万円程度の費用がかかることが一般的です。シンプルなものから、予約システムを導入したものまで、事業の規模や方針に合わせて選びましょう。

運転代行 開業届の提出方法とは?

運転代行業を個人事業主として開業する際には、まず最初に「開業届」を税務署に提出する必要があります。この開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、開業後1ヶ月以内に提出しなければなりません。

開業届の提出は、事業を開始するために法律的に必須な手続きであり、この手続きを通じて税務署に自分が事業主として活動を開始したことを正式に報告します。

開業届の提出方法

開業届は、税務署の窓口に直接持参する方法のほか、郵送やオンライン(e-Tax)で提出することが可能です。これらの方法にはそれぞれメリットがありますが、オンライン提出はインターネットを利用できる環境であれば自宅からでも簡単に手続きができるため便利です。

窓口提出を選んだ場合は、税務署で必要な書類を受け取り、その場で手続きを行います。郵送の場合も書類を送付するだけで手続きが完了しますが、多少の時間がかかるため、開業後1ヶ月以内に提出を完了させるように注意が必要です。

開業届には、事業内容や事業開始日、屋号(任意の名前を使いたい場合)、住所、電話番号など、必要事項を正確に記入する必要があります。

特に「事業内容」に関しては、自分が行う業務内容を詳細に記載し、後々のトラブルを避けるために正確に記入することが求められます。誤った情報を記入すると、税務署からの指摘がある場合もあるので注意が必要です。

さらに、開業届を提出する際に「青色申告」を希望する場合は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することが重要です。青色申告を選ぶことで、税務上の特典(控除など)を受けることができ、運転代行業を含む事業においては利益が増える可能性もあるため、できるだけ青色申告を選択することをおすすめします。

開業届については下記の記事をご覧ください

運転代行業を始めるためには、単に税務署に開業届を提出するだけでは不十分です。運転代行業を営業するためには、「運転代行業認定」を取得する必要があります。

これは、道路運送法に基づく認定であり、運転代行業を行うために必要な資格となります。この認定は、各都道府県の公安委員会が管轄しており、申請を通じて取得することができます。

主な認定要件

- 第二種免許を取得したドライバーがいること

- 損害賠償保険の加入(対人8,000万円、対物200万円などの最低保証額)

- 欠落事由(一定の刑罰歴や暴力行為の懸念など)に該当しないこと

この審査にかかる期間は数週間から数ヶ月程度とされており、その間に追加書類の提出を求められることもありますので、早めに準備をしておくことが重要です。

運転代行は二種免許が必要?

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

運転代行の仕事において、二種免許が必要かどうかは、担当する業務の内容によって異なります。基本的に、随伴車を運転する代行ドライバーの場合、「普通自動車免許(一種免許)」を所持していれば業務を行うことが可能です。

随伴車とは、代行業務の際に顧客の車を運転するドライバーを送り迎えするための車両のことであり、これを運転する業務には二種免許は不要とされています。したがって、運転代行業に興味がある人は、まず一種免許を取得しておけば、随伴車の運転手として業務に従事できるケースが多いと言えるでしょう。

一方で、実際に顧客の車を運転する代行ドライバーには「二種免許」の取得が義務付けられています。この理由は、顧客の車を運転する行為が、有償で人を運ぶ業務とみなされ、法律上「旅客運送」に該当するためです。そのため、顧客の車を運転する業務に携わる場合は、必ず「二種免許」を取得しなければなりません。

さらに、運転代行業を開業する際には、事業の継続や適正な運営のために、最低でも一人は二種免許を所持している必要があります。これは、代行業務の中核を担うドライバーが顧客の車を運転する以上、二種免許を持つドライバーがいなければ業務が成立しないためです。

そのため、運転代行業の開業を考えている場合は、事前に二種免許を取得するか、二種免許を持つドライバーを確保することが重要になります。加えて、開業後に新たにドライバーを雇う際にも、二種免許の有無は採用基準のひとつとなるため、事前に免許の取得を検討することが望ましいでしょう。

運転代行業者は保険に加入する義務がある?

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

自動車運転代行業を営む場合、利用客の車を運転する際に発生する事故や損害に備え、適切な損害賠償責任保険に加入することが法律で義務付けられています。運転代行の業務中に万が一事故が発生した場合、依頼人の自動車保険は適用されません。そのため、業者側が独自に十分な補償内容の保険に加入しておく必要があります。

運転代行業者が加入すべき保険は、国土交通省が定める一定の基準を満たす必要があります。具体的には、対人賠償で8,000万円以上、対物・車両賠償で200万円以上の補償が求められます。これにより、運転代行中に発生した事故による損害を適切に補填できるようになっています。

ただし、これらはあくまで最低基準であり、実際にはより手厚い補償内容の保険に加入することが望ましいとされています。

運転代行業は、顧客の大切な車を預かり、責任をもって運転する仕事です。事故が起こらないよう安全運転を徹底することはもちろんですが、万が一の事態に備え、十分な補償を受けられる保険に加入しておくことが重要です。

事業を安定的に継続するためにも、補償内容をよく確認し、事故発生時に迅速な対応ができる体制を整えておくことが求められます。

運転代行 個人事業主の収入や経費について

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

- 運転代行の収入は?

- 運転代行 個人事業主の確定申告方法

- 運転代行 助成金を活用できる?

- 運転代行の繁忙期はいつですか?

- 運転代行 個人事業主としての成功のための重要なポイント

運転代行の収入は?

運転代行業の収入は、働き方や営業形態、地域の需要によって大きく異なります。一般的に、代行ドライバーの時給は1,000円~1,500円程度とされていますが、これは地域によって変動します。都市部では比較的高めの時給が設定されることが多く、逆に地方では需要が少ないため、時給も低めに設定されることが一般的です。

一方で、個人事業主として運転代行業を営む場合、収入は完全に自分の営業努力に左右されます。例えば、毎晩コンスタントに依頼を受けることができれば、月収30万円~50万円以上を目指すことも可能です。

しかし、開業初期は顧客を獲得するのが難しく、収入が安定しない可能性もあるため、事前に資金計画を立てておくことが重要です。

運転代行の収入を増やすためには、繁忙期をうまく活用することがポイントになります。特に、忘年会・新年会のシーズンや週末の夜間は依頼が増える傾向にあるため、この時期に積極的に営業を行うことで、売上を伸ばすことが可能です。

また、リピーターを増やすために、丁寧な接客や迅速な対応を心掛けることも、長期的な収入向上につながります。さらに、料金設定も収入に大きく影響を与えます。運転代行の料金は、一般的に「基本料金+距離料金」という形で決まります。

例えば、基本料金が1,500円で、1kmあたり300円の料金設定の場合、5kmの依頼を受けた場合の売上は3,000円程度になります。こうした料金設定を適切に行うことで、利益を確保しながら顧客を獲得しやすい価格を維持することが重要です。

このように、運転代行業の収入はさまざまな要因によって変動します。安定した収益を得るためには、適切な料金設定や集客戦略を考え、繁忙期を活用しながら効率的に営業を行うことが大切です。また、開業後しばらくは収入が安定しない可能性があるため、十分な準備を整えた上で事業を始めることが成功への鍵となるでしょう。

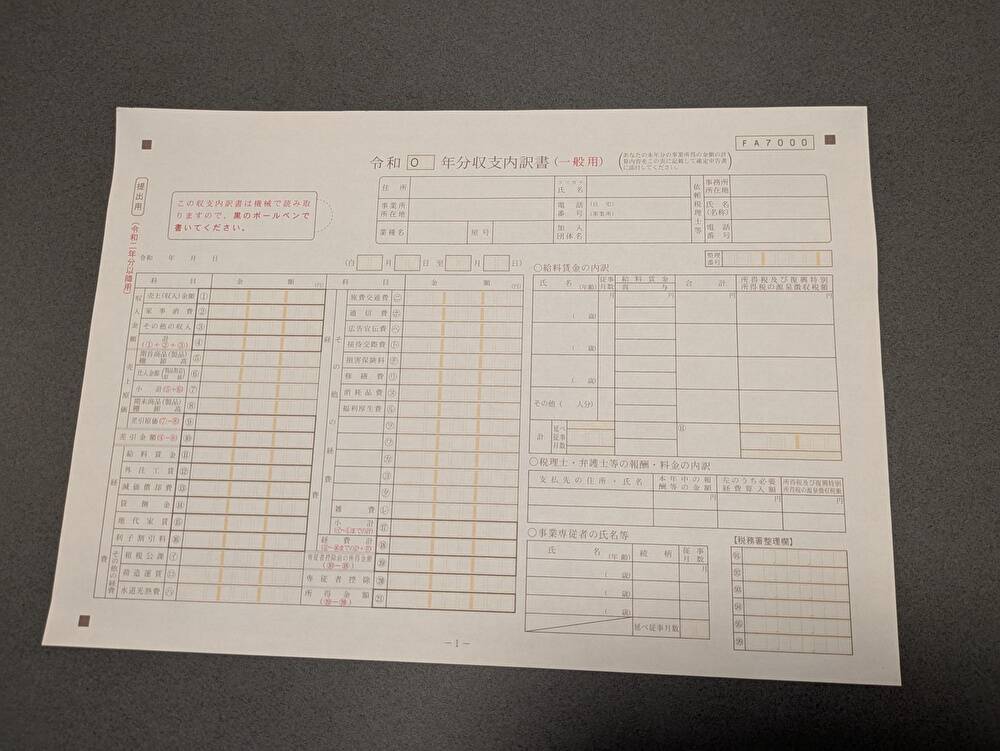

運転代行 個人事業主の確定申告方法

画像出典:ひで

画像出典:ひで

運転代行を個人事業主として開業した場合、毎年の確定申告が必要になります。確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)の所得を計算し、税務署に申告する手続きのことで、通常は翌年の2月16日~3月15日の期間に行います。

運転代行業の確定申告では、主に「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。白色申告は手続きが比較的簡単ですが、青色申告を選択すると最大65万円の控除が受けられるメリットがあります。そのため、長く事業を続ける予定があるなら、青色申告を選んだほうが節税につながる可能性が高くなります。

確定申告に必要な書類として、まず「収入の記録」があります。これは、1年間に得た運転代行の売上を帳簿やレシート、領収書などで整理しておくことが重要です。また、経費の記録も必要になります。運転代行業では、以下のような費用が経費として計上できます。

-

車両費(ガソリン代・車検費用・修理費など)

-

保険料(業務用自動車保険・賠償責任保険など)

-

通信費(業務用の携帯電話料金など)

-

広告費(チラシ・ウェブサイト制作費用など)

これらの経費を正確に記録し、申告時に適用することで、課税所得を減らし、納税額を抑えることができます。

確定申告は、税務署で直接行う方法のほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで申請することも可能です。e-Taxを活用すると、手続きがスムーズになり、控除額が増えることもあります。

特に青色申告を行う場合は、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があるため、開業時に手続きを済ませておくと良いでしょう。

確定申告を適切に行うことで、税務上のトラブルを防ぎ、安心して運転代行業を続けることができます。開業前にしっかりと経理の仕組みを整え、日々の売上や経費を正確に記録しておくことが、スムーズな申告のポイントになります。

運転代行 助成金を活用できる?

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

運転代行業を開業する際、助成金や補助金を活用できる可能性があります。特に、新規開業を支援する制度や、小規模事業者向けの補助金を利用することで、初期費用の負担を軽減することができます。

まず、代表的な助成金として「小規模事業者持続化補助金」があります。これは、個人事業主や中小企業が販路拡大や業務改善のために使える補助金で、広告宣伝費や設備投資費用の一部を補助してもらうことが可能です。

例えば、運転代行業を始める際にチラシを作成したり、ウェブサイトを開設したりする場合、その費用の一部を補助してもらえる可能性があります。

また、自治体によっては「創業支援助成金」を提供しているところもあります。これは、新しく事業を始める人を対象に、開業資金や設備投資費用の一部を支援する制度です。

運転代行業の場合、随伴車の購入費用や保険加入費用などに助成金を活用できるケースもあります。助成金の内容や条件は自治体ごとに異なるため、地元の商工会議所や市役所の窓口で相談すると良いでしょう。

さらに、「雇用関係の助成金」も活用できる場合があります。例えば、「キャリアアップ助成金」は、従業員を雇用し、一定の条件を満たすことで支給される助成金です。運転代行業を拡大し、従業員を雇用する際に、活用できる可能性があります。

助成金や補助金を活用する際には、事前に必要な申請手続きを確認し、申請条件を満たしているかをチェックすることが重要です。多くの助成金は、申請時に事業計画書や見積書の提出を求められるため、計画的に準備を進めることが成功のカギとなります。

運転代行業は比較的少ない資金で始められるビジネスですが、助成金を活用することで、開業時の負担を軽減し、よりスムーズに事業を軌道に乗せることが可能になります。助成金情報は定期的に更新されるため、商工会議所や専門家のアドバイスを受けながら、最適な支援制度を活用するのが良いでしょう。

運転代行の繁忙期はいつですか?

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

運転代行の繁忙期は、主に年末年始、週末や祝日、そして特に飲酒が多い時期に集中します。運転代行は、特に飲酒をしたお客様が自分で車を運転できない場合に利用されることが多いため、繁忙期は主に「飲酒の機会が多い時期」に関連しています。

年末年始

年末年始は、家族や友人と集まって飲み会やパーティーを開く機会が増える時期です。この時期には、飲酒する人数が増えるため、運転代行の需要が非常に高まります。特に大晦日や元日などの特別な日には、飲み過ぎによる車の運転を避けたいというニーズが高まり、運転代行の依頼が殺到します。

年末年始の繁忙期は、運転代行業者にとって一番忙しい時期であり、早めの予約や混雑が予想されるため、事前に計画を立てることが重要です。

週末と祝日

週末(金曜日から日曜日)や祝日も運転代行の繁忙期となります。これらの日は、会社帰りや休日に飲み会や外食をする人が多く、特に飲酒を伴う会食の後に運転代行を利用する方が増えます。

特に金曜日の夜は、週末を迎えるための楽しみやリフレッシュを兼ねて外出する人が多く、飲酒の機会も増えます。そのため、金曜日や土曜日の夜間は非常に混み合い、予約が取りにくくなることがあります。

季節的なイベント

運転代行の需要が高まる時期は、特定の季節的なイベントにも関連しています。例えば、夏の花火大会や秋の祭り、冬の忘年会シーズンなどが挙げられます。これらのイベントでは、多くの人が集まり、飲酒を伴うケースが多いため、運転代行を利用する人が増えます。

特に、大規模なイベントがある日には、公共交通機関が混雑するため、車での移動を選ぶ人が増える傾向にあります。

運転代行 個人事業主としての成功のための重要なポイント

この記事をまとめます。

- 運転代行の事業を始めるには、運転免許や必要な資格を取得することが必須

- 初期投資として、車両や保険料、運転手の給与が必要

- 競合との差別化のため、サービス品質や接客態度にこだわること

- 集客方法として、口コミやネット広告を活用することが重要

- 利益を上げるためには、効率的な運転スケジュールの調整が求められる

- 車両のメンテナンスや安全管理は定期的に行うことが不可欠

- 車両の種類や外観にこだわり、ブランド力を高めることが有効

- 顧客対応のスピードや柔軟さを持つことがリピーターを増やすポイント

- 法的な規制を遵守し、適切な営業許可を得ることが大切

- スタッフの教育や管理体制をしっかりと構築することが求められる

- 料金体系やサービス内容を明確にし、顧客に安心感を与えること

- 顧客との信頼関係を築くためには、透明な料金説明が重要

- 費用対効果を最大化するために、無駄な経費を抑える工夫をすること

- 顧客からのクレームやトラブルには迅速に対応することが必要

- 定期的な収支管理を行い、事業の健全な運営を維持すること